糖尿病内科について

糖尿病は、加齢によるインスリン分泌の低下、筋肉量や運動量の減少、内臓脂肪の増加などによって発症しやすくなります。特に、高齢者の糖尿病は低血糖の症状が出にくい、腎機能・肝機能の低下、認知機能障害、サルコペニア、低血糖による意識障害などのリスクが、若い世代と比べて注意が必要です。65歳以上の糖尿病患者様のHbA1cの基準は若い世代と異なります。当院では患者様の年齢、特徴に合わせた治療方針で合併症を最大限に予防します。

糖尿病とは

血液中に含まれるブドウ糖(血糖)が必要以上に増えている状態が糖尿病です。何らかの原因によって、インスリンが分泌されない、もしくはその量が十分でない、量が十分でも効きが悪くなることがあります。するとブドウ糖は細胞へと取り込まれずに血液中で余剰な状態となって、血糖値が慢性的に高い状態となります。

1型糖尿病、2型糖尿病、女性が妊娠すると高血糖状態になりやすくなることによる妊娠糖尿病などがあります。

主な症状

発症初期の糖尿病は、自覚症状が出にくいとされており、血糖値が上昇した状態が続くようになれば、以下の症状が現れるようになります。

- 喉が異常に渇く、多飲

- 頻尿、尿の量が多い

- 全身の倦怠感(疲れやすい)

- 食べていても体重が減少する など

検査について

糖尿病の発症が疑われる場合、血液検査を行います。その際に血糖値(血液中に含まれるブドウ糖の濃度)やHbA1c(赤血球の中にあるヘモグロビンと糖が結びついたとされる糖化したタンパク質)の数値を測定します。

- 空腹時血糖値が126mg/dL以上、もしくは、食後2時間血糖値あるいは随時血糖値が200 mg/dL以上

- HbA1cの数値が6.5%以上

①と②ともに該当するとなれば糖尿病と診断されます。①あるいは②のみ該当であれば「糖尿病型」と判定され、再検査となります。その結果もやはり「糖尿病型」となれば、糖尿病と診断されることになります。

栄養指導について

栄養指導、相談

当院は管理栄養士による栄養指導や食事指導を実施します。

糖尿病患者様に向けて栄養指導を行い糖尿病に対する意識改善に向け力を入れております。

お一人おひとりの生活習慣、健康状態など、個性に合わせた栄養指導、望ましい食べ方をわかりやすく、実行しやすく、しかも楽しく継続できるように、患者さんの立場に立って取り組んでいきたいと思います。

★食事は疾病の予防、治療の基本であり、糖尿病以外の以下の疾病の方も治療のために栄養指導を受けることが必要です。

脂質異常症、高血圧、腎臓病、痛風、食事不振、低栄養、摂食機能又は嚥下機能が低下、貧血、高度肥満症

普段の食生活や実際食べた食事や間食の内容を記入して頂き、栄養バランスなどを見て、管理栄養士が食生活の改善点などについて細かくアドバイス致します。

ご気軽にご相談ください。

合併症について

糖尿病治療の目標は、合併症を予防し、 糖尿病のない人と変わらない生活を送ることです。

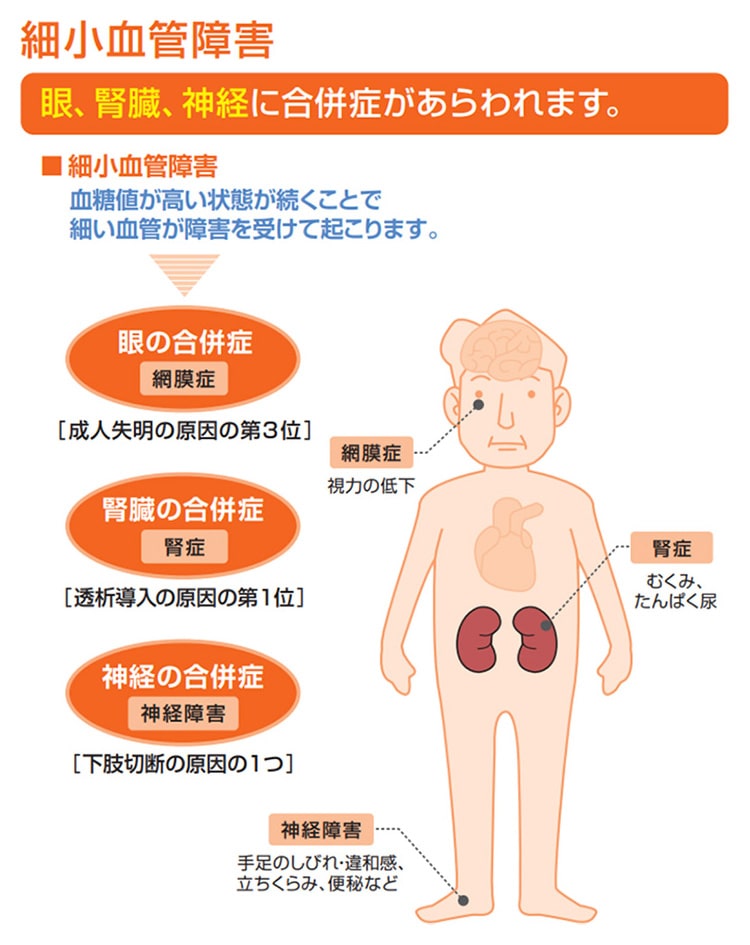

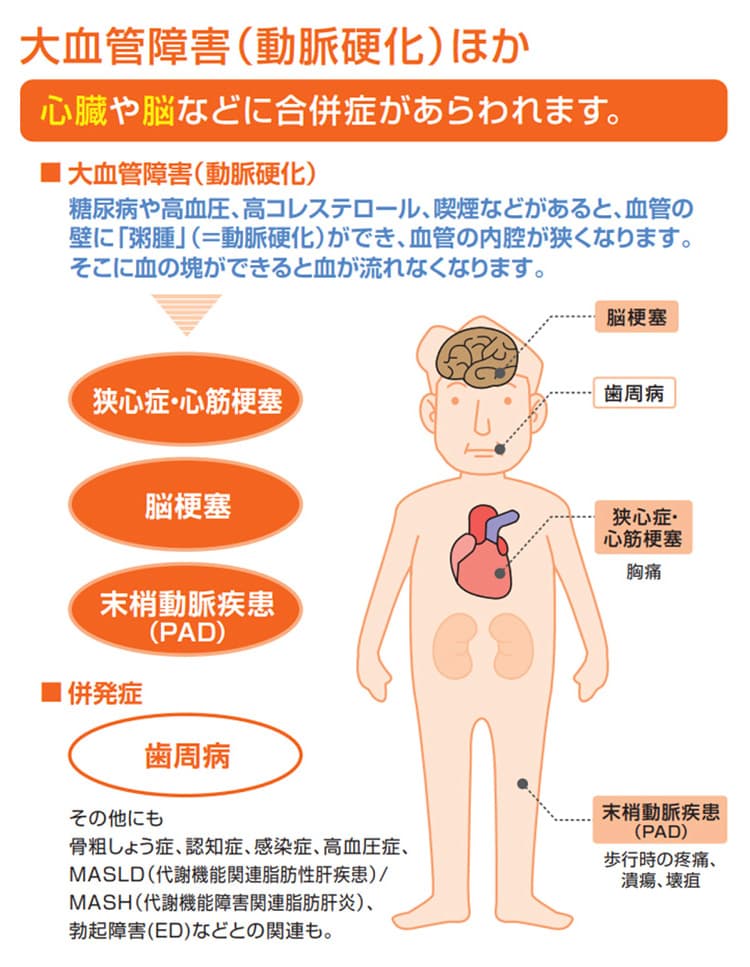

血糖値が慢性的に高い状態を放置し続けると、血液中に増えすぎたブドウ糖が血管に損傷を与え続け、血管障害のリスクを高めます。とくに細小血管が集中する、網膜、腎臓、末梢血管がダメージを受けやすいことから、これらは糖尿病三大合併症(網膜症、腎症、神経障害)と呼ばれています。治療をしなければ、失明、人工透析、足などが壊疽するということがあり、太い血管では、動脈硬化を促進させるので、心筋梗塞や脳梗塞等の脳血管障害などの重篤な合併症を発症するリスクもあります。

治療について

糖尿病は、早期発見および早期治療、そして治療の継続が重要です。食事療法、運動療法は治療にとっては基本的な治療です。状態によって薬物治療が必要になってきます。

食事療法

健康的な食事の基本は、 適切なエネルギー量(カロリー)の食事、 栄養バランスのよい食事を、規則的に食べることです。

規則正しい食事習慣

- 食事は1日3回を基本に。

- できるだけ決まった時間に。

- 適切なエネルギー量を、朝食、昼食、夕食の 3回になるべく均等に分ける。

- よくかんで時間をかけて食事を摂る

運動療法

運動後すぐにあらわれる効果 筋肉がブドウ糖を取り込んで血糖値をよくします。 血糖値を下げる働きのあるインスリンの効きがよくなります、運動量はハードなものは必要とせず、息がやや上がる程度の有酸素運動(ジョギング、自転車 等)を30分以上、できれば毎日実践するようにしてください。

運動療法の注意点

- 1日のどの時間でも行えます。(食直後を避け、食事の1時間後に行うことが理想的)

- インスリン注射をしている方、インスリンを分泌する薬を 飲んでいる方は、低血糖に注意します(運動による低血糖 は、運動中や運動当日~翌日に起こることもあります)。

- 運動前に準備運動を行います。

- 運動に適した服装をして足に合った靴を履きます。

- 何よりも続けることが大切!

薬物療法

1型糖尿病の患者様では、体内でインスリンが圧倒的に不足しているので、体外よりインスリンを補充していくインスリン注射を行っていきます。

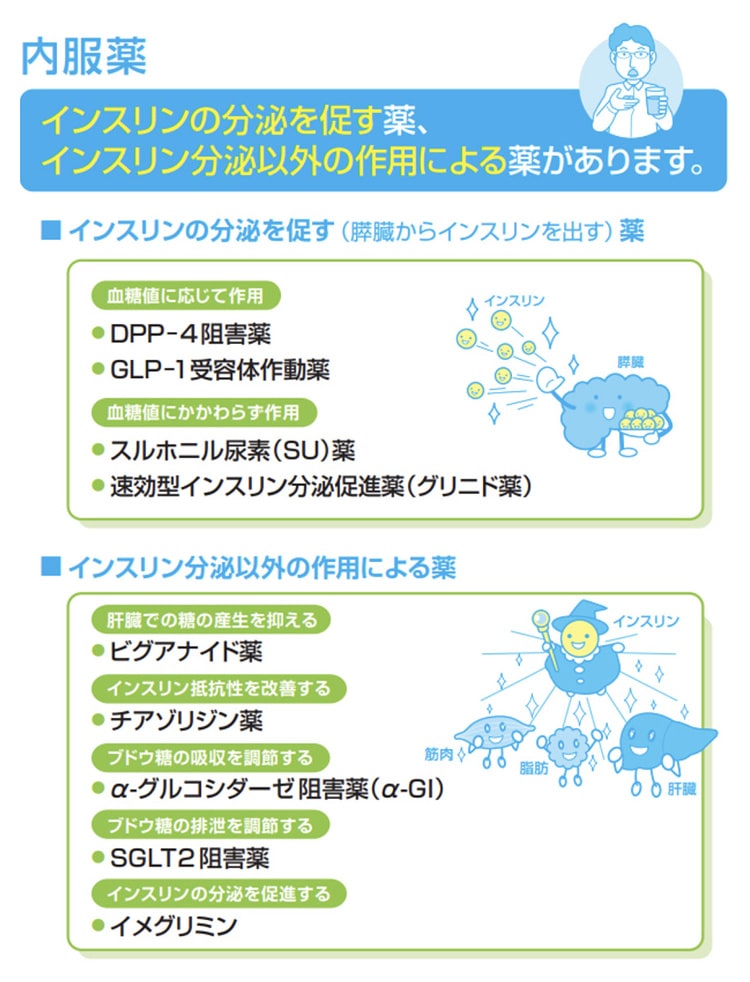

2型糖尿病は生活習慣の改善のみでは、血糖のコントロールが困難となれば、併行して経口血糖降下薬による薬物療法も行います。

糖尿病の薬には 経口薬(飲み薬) と 注射薬 の2種類があります。

経口薬(飲み薬):2型糖尿病の患者さんが中心。比較的手軽に服用できるが、薬によっては低血糖のリスクがある。

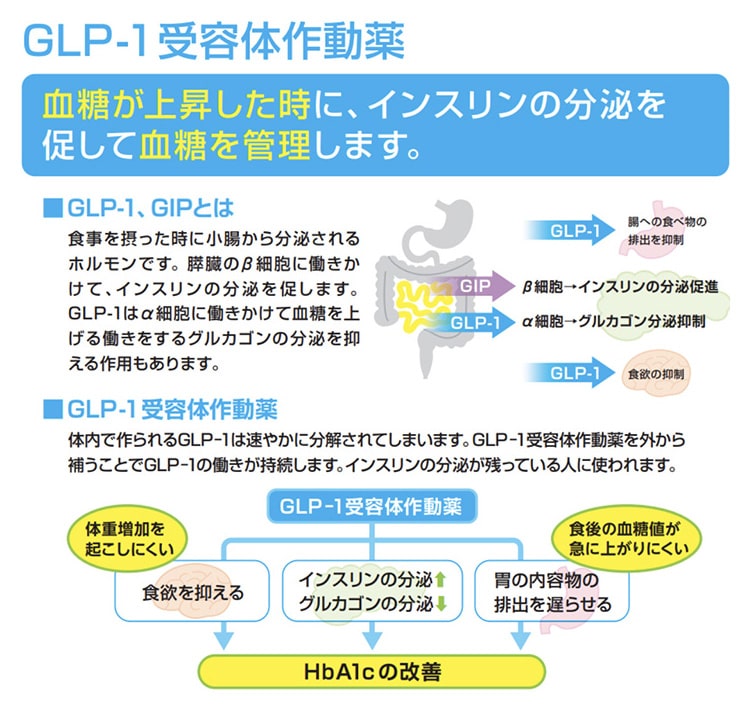

注射薬(インスリン・GLP-1受容体作動薬):血糖コントロールが困難な場合に使用される。週1回注射するものと毎日注射するタイプがあります。

「注射は怖いから飲み薬がいい!」と思う方も多いですが、近年の注射薬は使いやすく、副作用が少ないものも増えています。